矢萩拓也

大気海洋研究所 海洋システム研究系海洋生態系動態部門 助教

第158回

深海生物の知られざる姿

まだまだ未知のことで一杯といわれる深海という世界。実は東大では深海の研究もしているのをご存知でしたか?矢萩拓也さん(大気海洋研究所 海洋システム研究系海洋生態系動態部門 助教)は海洋生態学がご専門で、主に深海の底生生物の進化、生態研究をされています。矢萩さんは深海生物の研究のため、毎年1〜2週間、学術船に乗って様々な調査をしています。光が届かないため真っ暗で、水圧の激しい深海ですが、技術の進歩により今では海底の様子を探ることも可能だそう。矢萩さんは、深海でじっとしている貝が、実は生まれた後にプランクトンとして、はるかに離れた海の表層を旅し、また深海に戻ってくることを発見しました。深海とは一体どんな世界で、未知の世界をどのように研究するのか?第一線で研究している方のお話を聞いてみませんか。知的好奇心が刺激される午後のひととき。みなさまのご参加をお待ちしております。

2021年5月のUTalk(新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン開催)では、深海の底生生物を研究されている、矢萩拓也さん(大気海洋研究所 海洋システム研究系海洋生態系動態部門 助教)をゲストにお招きしました。今回は「深海生物の知られざる姿」というテーマでお話ししていただきました。

矢萩さんの研究対象は、植物プランクトンが光合成をすることができない、水深200m以上の深海です。深海は暗く、低温で、水圧が非常に高いという特徴を持ちます。その中でも熱水噴出域という部分は、海底から高温の熱水が噴き出している特殊な環境です。今から40年ほど前、深海熱水噴出域で光合成に依存しない化学合成生態系が発見されました。それ以来世界各地でそのような生態系が発見され、日本の周辺では伊豆・小笠原海域と沖縄海域に多く見られます。今回のお話の主役は、伊豆小笠原海域の熱水噴出域で見つかったミョウジンシンカイフネアマガイという貝です。矢萩さんは、この貝が生まれてから成長するまでの生態に関するご自身の研究を紹介してくれました。

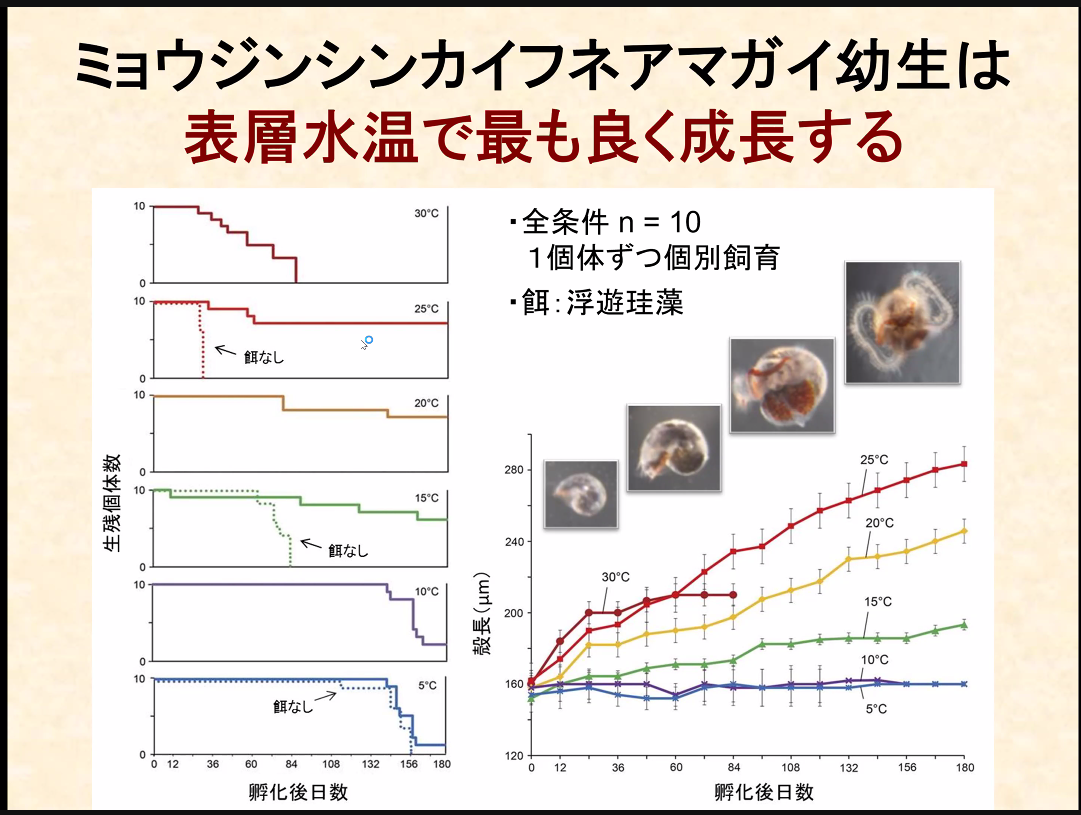

ミョウジンシンカイフネアマガイは、伊豆小笠原海域と沖縄海域のどちらでも確認されています。遺伝子解析などを通して、2つの海域が1,000km以上離れているにもかかわらず、これらの間で遺伝的な特徴や個体群の構成に大きな違いがないことがわかりました。このことは、この種が両海域の間を行き来していることを示唆しています。そこでこの貝の幼生の生態を調べるため、矢萩さんは幼生の飼育実験を行いました。この実験の結果、幼生が鉛直上向きに遊泳すること、深海の水温よりも海の表層に近い水温で幼生がよく成長すること、そして幼生が植物プランクトンを餌として成長することが明らかになりました。つまり深海で生まれたミョウジンシンカイフネアマガイの幼生は表層に向かって泳ぎ、しばらく表層を浮遊しながら成長して深海に戻る、という生態があると考えられます。現在矢萩さんが取り組んでいる貝殻の化学分析の結果も、幼生の時期を熱水域とは異なる環境で過ごしたことを示しているそうです。

無人探査船からの海底の映像なども交えた矢萩さんのお話に参加者は興味津々で、お話の途中にも後半の議論の時間にもたくさんの質問やコメントがありました。深海生物の色や寿命に関する質問もあれば、標本の固定や実験の条件に関するものもあり、矢萩さんと参加者のみなさんのやり取りを聴く中でさらに理解が深まりました。

矢萩さんの研究は1つの生物種の幼生の生態を調べるもので、私は最初、興味の対象をかなり絞り込んだ「狭く深く」的な研究、という印象を持っていました。しかし、深海にすむ貝が幼生の時期を表層で過ごし植物プランクトンを食べるということは、深海と表層の間でこの種を介した物質のやり取りがあることを意味します。また表層の海水温がそこでの幼生の分布を規定し、結果的に深海におけるこの種の分布も規定している可能性があります。私はこのお話を聴いて、非常に小さな幼生の生態を通して海洋の巨視的な様子まで議論できることに感銘を受けました。

矢萩さんは前半のお話を、幼生の生態を把握することの意義で締めくくりました。それは熱水域間の生物の移動の様子から、生態系が破壊されても回復する可能性が高い熱水域とそうでない場所を推定するなどの方法で、環境にできるだけ負荷をかけずに海底資源を開発する方法を考えることができる、というものでした。参加者のみなさんの反応からもわかるように、深海生物の生態はそれ自体でも興味深いものです。しかし単純に面白がっているだけではなく、その知見がより規模の大きい研究や応用につながることを忘れないようにしたいと思いました。

矢萩さん、参加者の皆さま、ありがとうございました。

[アシスタント:石井秀昌]