- Home

- Seminar Report

- 子どもとデジタル絵本

子どもとデジタル絵本

0. 趣旨説明

近年書籍のデジタル化が進んでおり、絵本の世界でもその傾向がみられる。絵本というと多くは紙媒体であるが、この紙媒体の絵本とデジタルの絵本には、どのような違いがあるのだろうか。そしてデジタル絵本にはどのような可能性があるのだろうか。

1. 講演1「子どもにとっての絵本の役割とデジタル絵本の可能性」

1.1. 佐藤朝美(東京大学・大学院情報学環/特任助教)

「子どもとデジタル絵本」

1.1.1. 絵本の読み聞かせに関する要因

先日、アジアの出版市場の動向や子どもの読書力の育成につながる絵本について考えるイベントAsian Festival of Children’s Content(AFCC)(http://www.afcc.com.sg/)に参加した。4日間のプログラムで、「教師向けプログラム」、「親子向けプログラム」、「絵本制作者向けプログラム」、「新たなメディア」の4つのテーマのセッションが行なわれた。「新たなメディア」については、絵本のデジタル化には電子書籍に向いているのか、iPadアプリが適しているのか、などキーワードは出てくるものの、まだまだ模索中の領域であるという印象だった。

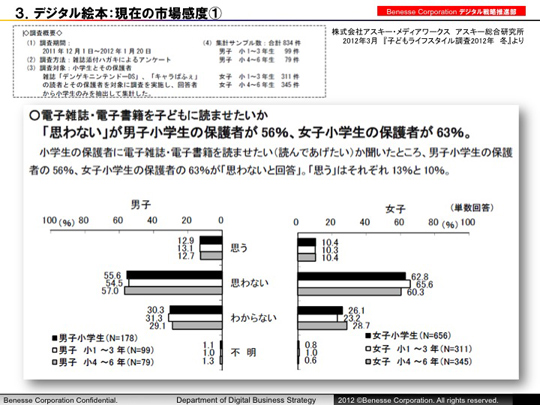

このAFCCのセッションテーマの切り口は、今井ら(1999)の論文で紹介されていた「絵本の読み聞かせに関する要因」(図1)ともつながると思う。

図1 絵本の読み聞かせに関する要因

(今井ら, 1999より引用)

絵本という言葉を用いた際、それぞれの立ち位置により、思い描く絵本の役割や可能性、要因は異なる。絵本を作る側の人、聞き手である子どもに関心がある人、読み手である親や先生の要因を研究する人、さらにはその組み合わせといった対象についてさまざまな立場から研究がなされている。デジタル絵本を取り上げる際も、この分類はあてはまるのではないかと考える。今回のセミナーでも、いろんな立場の人が参加していると思うので、ディスカッションする際のポイントを整理する指標にして欲しい。

1.1.2. Narrativeという視点

辞書によると「Narrative」は、「物語、談話」と訳される。物語をつくることは経験の意味をつくることにつながり、物語を理解することはいろいろな事象の意味を理解する事につながる。そのような学習効果に着目した研究が多くおこなわれている。

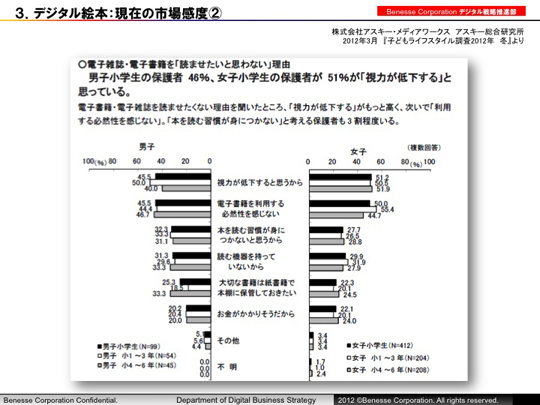

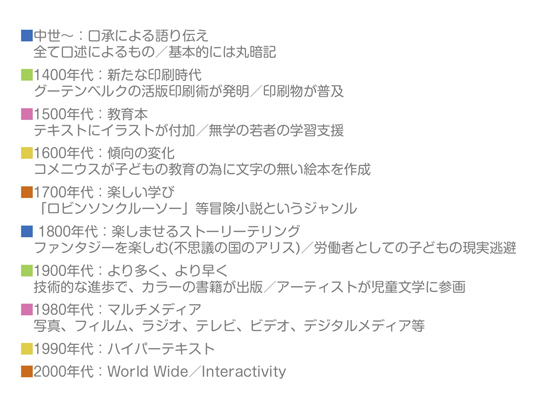

Narrative(物語)を歴史的に俯瞰してみると、わたしたちは元来口承で内容を次の世代へと伝えていた。その後、技術の進歩により紙媒体の絵本が登場してからは、内容自体も変化していった。そして2000年以降の今、ワールドワイドでインタラクティブな技術も利用出来る時代にいる。振り返ってみると、今私たちが「絵本」と聞いて思い浮かべる紙媒体の絵本でさえもつい最近出てきた形態であることがわかる(図2)。

図2 歴史的な観点から見るNarrativeの変遷 (Madej, K. (2003). Towards digital narrative for children: From education to entertainment: A historical perspective. ACM Computers in Entertainment, 1(1).より引用)

新たなメディアには多くの可能性があるが、それらの技術を絵本に適用することで、読むだけではなくストーリーに自ら参加でき、そのストーリーを他者と共有出来るという可能性に私自身は着目している。その一例となる研究を紹介したい。

1.1.3. 研究の紹介

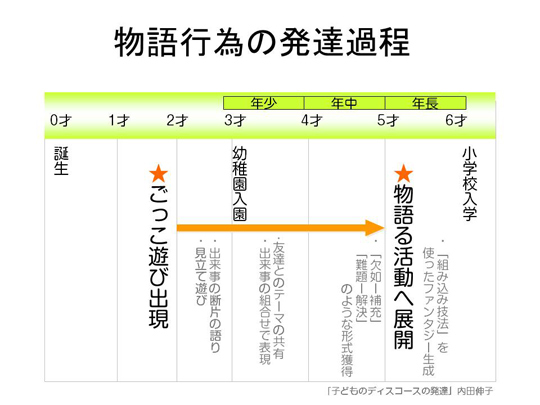

Narrative研究の一環で、お話づくりを支援するソフトウェアを開発した。内田(1996)の『子どものディスコースの発達』によると、物語る活動は5才半ごろから活発になると言われている。この活動の背景には、いくつかの認知機能の発達があることが明らかになっている(図3)。

図3 物語行為の発達過程

(内田伸子(1996)『子どものディスコースの発達』より引用)

上記の知見を基に、ソフトウェアを作成した。前半は、大人が子どもに絵本を読み聞かせ、後半はお話のつづきを子どもが主体となってつくり、大人に聞いてもらう仕組みとなっている。お話をつくる画面では、登場人物の表情、情景を変え、アクションをおこすことができるボタンが用意されている(図4)。

図4 研究の概要

(佐藤朝美(2008)「幼児の物語行為を支援するソフトウェアの開発」日本教育工学会論文誌,Vol.32, No1, pp.33-42. より引用 URL:http://ci.nii.ac.jp/naid/110006792153/)

絵や動きを設定しながら作話すると、お話づくりが苦手な子どもも最後までつくることができたという結果が得られている。表情を設定する機能をつけたことで、幼児期には難しいとされる登場人物の気持ちを表現し、お話をつくる子どもも出てきた。また、情景設定ボタンを利用し、登場人物の環境に関連する物語をつくる子どももいた。画面やその動きをみながら語ることで、「それから」「そのあと」などの接続詞を使いながら、文章をつなげる子どもも見受けられた。

絵や動きを設定しながら作話すると、お話づくりが苦手な子どもも最後までつくることができたという結果が得られている。表情を設定する機能をつけたことで、幼児期には難しいとされる登場人物の気持ちを表現し、お話をつくる子どもも出てきた。また、情景設定ボタンを利用し、登場人物の環境に関連する物語をつくる子どももいた。画面やその動きをみながら語ることで、「それから」「そのあと」などの接続詞を使いながら、文章をつなげる子どもも見受けられた。

作成したソフトウェアによって、絵本を読み聞かせることだけにとどまらずに、子どもの語りたいという欲求に、デジタルならではの対応ができたのではないかと考える。デジタルメディアを用いてストーリーに子どもが自ら参加し、さらにストーリーを共有できる結果となった。

最近、読みあげる部分を自動音声化するデジタル絵本は多いが、特に未就学園児が一人きりで絵本を読めるようシステム化することは、物語の理解という点からみても不適切ではないかと考える。読み聞かせによるやり取りを行う中で、子どもが語る言葉を、親や先生がじっくりと受け止め、存分に聞いてあげる事が重要だと考えている。どんなにデジタル化が進んでも、あくまでも子どもの気持ちに寄り添う大人(親や先生)の存在が大切である。

1.2. 朝倉民枝(株式会社グッド・グリーフ/代表取締役・クリエーター)

「子どもにとっての絵本の役割とデジタル絵本の可能性」

1.2.1. 絵本づくり活動に至るまでの経緯-社会状況と絵本観-

はじめに、開発した最初のソフト「ピッケのつくるえほん」を利用したワークショップで9歳の女の子が作成した作品を紹介する。「うさちゃんのラッパ」という作品である(図5)。

図5 ワークショップ参加者の作品

2001年に子どものためのソフトをつくりはじめた。当時の社会状況としては、英国ではじまったブックスタート運動が日本でも紹介された時期で、「絵本の読み聞かせ」も一般的に認知されるようになっていた。一方、パソコンが一般家庭にも普及し、子どもがはじめてコンピュータに触れる年齢がどんどん下がっていた時期でもあった。それにもかかわらず、幼児向けにつくられたソフトがあまり充実しておらず、幼児にとって、デジタルメディアが良くないという声もあった。

私はもともと絵本は読んでもらうものと考えている。読み手である大人と聞き手である子どもが共にいて、言葉と物語の喜びを一緒に味わい、世界を共有する。それは子どもにとって至福の時間といえる。この幸せな記憶は、歳月を越えて無意識の核のところに残る。絵本体験は、ただひたすらに楽しみである。たとえば、ここに文字を覚えさせようなどの大人の企みを盛り込もうとしたとたんに色あせてしまう。

私はもともと絵本は読んでもらうものと考えている。読み手である大人と聞き手である子どもが共にいて、言葉と物語の喜びを一緒に味わい、世界を共有する。それは子どもにとって至福の時間といえる。この幸せな記憶は、歳月を越えて無意識の核のところに残る。絵本体験は、ただひたすらに楽しみである。たとえば、ここに文字を覚えさせようなどの大人の企みを盛り込もうとしたとたんに色あせてしまう。

この絵本観と当時の社会状況を踏まえ、新しいメディア上にも絵本体験のような子どもが上質の喜びを味わえる場をつくりたい、子どもたちと新しいメディアとの最初の出会いを幸せなものにしたいと考えた。新しいメディアやデジタルへのネガティブな見方、懸念をソフトのデザインで払拭できないだろうかという思いもあった。デジタルの特性を活かしたソフトを、手を動かしながら考えてみようと思い、つくりはじめたのが「ピッケのおうち」である。

1.2.2.「ピッケのおうち」

2001年から開発をはじめる。主な対象は未就学児である。親子で一緒に遊ぶことを想定している。主人公は黄色い子ぶたの男の子「ピッケ」である。「ピッケ」は朝8時に起きて、夜8時に寝るまでネットの世界で勝手に暮らしている。えさをあげないと死んでしまうというような育成ソフトではない。要所要所で「今からかくれんぼしない?」とか「一緒にリズムのもりへ行かない?」などと誘ってくる。その誘いに乗ることもできるし、ただ見ているだけでも構わない。リズムのもりステージでは、音楽で遊ぶこともできる(図6)。

図6 インタラクティブ絵本「ピッケのおうち」

(URL:http://www.pekay.jp/ja/house/)

画面越しではなく、手でキャラクターに触りたい、電源を切っても遊びたいという欲求にも対応する仕掛けとして、紙工作を用意した。特にペパドルという関節が動く紙人形をプリントアウトし、つくれるようにした(図7)。子どもたちは自分で作ったペパドルを手に、ごっこ遊びやお話づくりができる。

図7 ペパドル

「ピッケのおうち」で大切にしたことは、大きく2つある。1つは「母親と一緒に」ということ。子どもがアバターとなって画面のなかのピッケの世界に入って行くことはない。子どもは画面の外、母親のひざの上で、親子で一緒に楽しむ。2つ目は、「母親の声で」ということ。そのために、合成音声を取り入れるのをやめ、誰か読んでくれる人がいないと楽しめないという不自由なつくりにした。

この「ピッケのおうち」の開発を通して、幼児向けソフトは、子どもと親とソフトの三者で成り立っていて、子どもはその三者によって生まれる共有世界で遊ぶのだと気がついた。次に開発予定の幼児〜小学生を主対象とするソフトでは、子どもをより活動の主役にし、「つくる」部分を子どもに担わせよう。そして三者の共有世界から外へ、関わる世界を広げる機能も設けたいと考えた。

1.2.4.「ピッケのつくるえほん」

2008年、ソフトが完成し、各地でワークショップもはじめた。ワークショップでは、「今日はみんなが絵本作家です」と宣言し、誰のための絵本をつくるのかをはじめにそれぞれが決める。未就学児のクラスでは、文字の入力を自分でできる子や、親の補助のもと行なう子もいる。小学生以上では、すべて子ども自身が行う。つくった絵本を印刷すると展開図となってプリントされ、切って、折って、ホチキスで留めると世界で1冊の小さな絵本が出来上がる。発表会を行ない、つくった絵本は贈り手に手渡し、その際ただ渡すのでなく読んであげることを約束して、ワークショップを終了する。活動時間は90分くらいである(図8)。

図.「ピッケのつくるえほん」ワークショップの様子

学校での利用例もある。たとえば、小学6年生がつくった絵本をペアとなっている1年生に読書会で読んだり、小学4年生が地域のお年寄りにプレゼントする絵本をつくるなどの活動があった。日頃はやんちゃな男の子も贈る相手に思いをはせると、テーマや言葉を大切に選ぶようになった。

1.2.5. 設計方針

設計方針は、以下の5つである。

- 活動全体をデザインする。

- デジタルとアナログを適所に配する。

- 他者との関わりを引き出す、関わる世界を段階的に広げる。

- 装飾的な演出や過剰な機能を排する。

- 使いやすくわかりやすく。

また活動全体をデザインする時には、活動を3つのステップとして捉える

—ステップ1:物語をつくる(ひとりで行なう創造活動)

—ステップ2:物語を外へ取り出す

—ステップ3:他者とつなげる(他者とつながる活動)

このステップをすべてデジタルでやりきろうとはせずに、デジタルが適するところにはデジタルを、紙の方が向いているところには紙を使うようにしている。

物語を語り分かち合う聞き手としての他者の参加を求める設計も心がけている。その際、対象は親、友人、クラスの友達、学年、学内、他校や地域コミュニティなどであり、先生の指導によっては、ネット公開など不特定多数へと段階を踏んでより遠くへ広げていくこともできる。共有世界をつくる三者のバランスは、子どもの成長に伴い、変化していく。年齢が上になるほど、子どもの活躍が大きくなり、大人の役割は小さくなっていく。最終的には子ども同士の教え合いっこが起こるのが理想である。

物語を語り分かち合う聞き手としての他者の参加を求める設計も心がけている。その際、対象は親、友人、クラスの友達、学年、学内、他校や地域コミュニティなどであり、先生の指導によっては、ネット公開など不特定多数へと段階を踏んでより遠くへ広げていくこともできる。共有世界をつくる三者のバランスは、子どもの成長に伴い、変化していく。年齢が上になるほど、子どもの活躍が大きくなり、大人の役割は小さくなっていく。最終的には子ども同士の教え合いっこが起こるのが理想である。

子どもたちに届けたいのは、刺激的な面白さではなく、深い喜びである。むやみな多機能や装飾(子どものオリジナルアバターを作成、各操作に賑やかなアニメや効果音など)は本質をぼやかせると考え、避けている。先回りした親切すぎる機能(不適切な位置にアイテムを置くとアラートがなるなど)も使っていない。

創造活動を支援するには使いやすい道具であることは必須である。そこで編集時の操作は、現実世界の動きを模した。たとえば、一般にゴミ箱ボタンとすることの多いアイテム削除は、元の場所(パレット)へ戻すとした。すっかり捨ててしまうのではなく、ひとまず使わないだけなのだから意味としても正しい。動線から考えても、いったん離れて削除ボタンを押しに行くより連続的であり気持ちを途切れさせない。マニュアルには「消したいときはパレットへ戻す」と書いた。しかし実は、ステージの外へ出しさえすれば削除できる。現実世界でも子どもは、夢中になると道具をいちいち片づけたりせず散らかしながら作るものなので。

1.2.6.「ピッケのつくるえほん」でしたいこと

「ピッケのつくるえほん」で目指したことは3つある。1つめは、言葉の喜び、つくる喜びを味わうということ。屋外で体を動かして存分に遊ぶように、想像の世界で心を解き放って遊ぶことは、子どもの心を楽しみで満たすと考えている。2つめは、コミュニケーションの基盤を育てるということ。自分がつくったお話を人が聞いてくれるというのは、とても嬉しくて、誇らしい経験である。人に認められることで、自分を大切にし、人を信頼するというコミュニケーションの基盤が育つ。3つめは、つくる側になること。現代の世の中では、着るものにしても、食べるものにしても、生産者と消費者が分かれてしまっていて、子どもはたいていその消費者の側にいる。子どもの生活に身近な絵本を実際につくってみることで、その境界をいつでも乗り越えて、自分もつくる側に回っていいのだという経験をすることができる。

「ピッケのつくるえほん」で目指したことは3つある。1つめは、言葉の喜び、つくる喜びを味わうということ。屋外で体を動かして存分に遊ぶように、想像の世界で心を解き放って遊ぶことは、子どもの心を楽しみで満たすと考えている。2つめは、コミュニケーションの基盤を育てるということ。自分がつくったお話を人が聞いてくれるというのは、とても嬉しくて、誇らしい経験である。人に認められることで、自分を大切にし、人を信頼するというコミュニケーションの基盤が育つ。3つめは、つくる側になること。現代の世の中では、着るものにしても、食べるものにしても、生産者と消費者が分かれてしまっていて、子どもはたいていその消費者の側にいる。子どもの生活に身近な絵本を実際につくってみることで、その境界をいつでも乗り越えて、自分もつくる側に回っていいのだという経験をすることができる。

言葉は単なる道具ではない。人の内面をつくる。人と人をつなげる。つくること、つなげることのサポートが得意なデジタルは、子どもの創造表現活動の支援に最適だと考える。

2つのソフトの開発を通じて思うデジタルへの懸念と課題は、ハードウェアもインターフェイスも、子どもに与えるものとしてはまだまだ不十分であるということだ。今はまだ、固く、重く、放り出したら壊れてしまう素材だが、将来的にはくるっとまるめて、ポケットやかばんにしまえて、公園に持って行けるようなものになって欲しい。

造形物としての絵本をどう考えるかということがある。紙の絵本では、ハードとソフトが1対1である。うさこちゃんの絵本は、あの小さな正方形の造形込みでうさこちゃんの絵本である。子どものコンテンツは、絵本に限らず、ハードとソフトが分かちがたくひとつに結びついている。テディベアに象徴されるように、子どもは造形物としての対象に対して、愛着、ある種の対人的な愛情も持ち合わせている。ところが、デジタル絵本については現在のところ、1つのハードに多数のソフトが載ることになる。一対となる造形をもたないデジタル絵本が子どもの気持ちをどうやって受けとめるか。また、ページめくりなどの身体性を伴う仕様には、ある種の強さがあり、それをデジタルでどのように扱っていくかも課題である。

絵本に絵本を手渡す大人が必要であるように、デジタル絵本にも手渡す大人が必要であると考える。また、デジタルのつながろう、外へ広がろうとする特性をどう活かすかも課題である。

1.2.7. デジタル絵本の可能性

デジタル絵本とアナログ絵本は、電子書籍の時代になっても共存するだろう。むしろ造形物でもある紙の絵本の価値が高まるかもしれない。既存作品のデジタル絵本への移植には、図鑑的な絵本、おもちゃ・ゲーム的な絵本は向くであろう。完成度の高い物語絵本ほど移植は難しいだろうと考える。デジタル絵本としての独自の仕様を考えることで、デジタルならではの新しい表現が生まれるのではないかと考える。(画面転換の仕様を例にあげるなら、今は過渡期ということもあり紙の書籍のメタファが用いられることが多いが、スクロールで見ていく絵巻物的な表現、四角い窓から広い世界を覗き見る表現などが考えられる)デジタルのつながろう、外に広がろうという特性を活かし、絵本という領域にとどまらずに、周辺領域もあわせてデザインすることで、次の展望がひらけると思う。

*朝倉氏の講演のスライドはこちらからご覧いただけます。

URL:http://www.slideshare.net/tamieasakura/12-0602-beat

*「ピッケのつくるえほん」

URL:http://www.pekay.jp/

2. 講演2「デジタル絵本の開発」

2.1. 正道寺裕子(日本出版販売株式会社・経営戦略室デジタルコンテンツチーム)

「デジタルえほん 開発の現場」

2.1.1. 日本出版販売株式会社の紹介

日本出版販売株式会社(以下、日販)は、出版社と書店をつなぐ書籍の専門商社である。2005年頃から電子出版社として、旧式の携帯電話向けにコミックや読み物のコンテンツづくりをはじめた。2010年からは、絵本と実用書のアプリをつくっている。

日本出版販売株式会社(以下、日販)は、出版社と書店をつなぐ書籍の専門商社である。2005年頃から電子出版社として、旧式の携帯電話向けにコミックや読み物のコンテンツづくりをはじめた。2010年からは、絵本と実用書のアプリをつくっている。

スキームのイメージとしては、まず著者と出版社が利用許諾契約を結び、出版社から再利用の許諾を得るとともに、電子書店と販売契約を結んでいる。

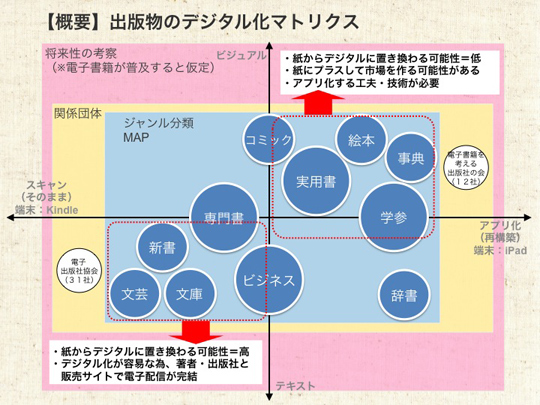

文芸、文庫、新書は、著者の方がデジタル化しようと考えたら、すぐに出来るジャンルである。こちらは、紙からデジタルに置き換わる可能性が高いと考える。絵本、実用書、学習参考書、事典は、そのものをそのままデジタル化しても価値がでない。紙媒体の内容にプラスして、何か仕組みをつけて販売しようと思い、研究を進めている(図9)。

図9 出版物のデジタル化マトリクス

2.1.2. 日販のデジタル絵本ブランド“tocco”

個人的な調査だが、デジタル絵本は、AppStoreで2010年の段階では60アプリ、2011年では240アプリ、2012年では1,034アプリ販売されている。それに比べ、紙の児童書は2010年の1年間では、4,675冊刊行されている。デジタル絵本はまだまだ規模が小さいといえる。今のデジタル絵本は、オリジナルの書き下ろし作品や、著作権が切れた作品がメインとなっている。

個人的な調査だが、デジタル絵本は、AppStoreで2010年の段階では60アプリ、2011年では240アプリ、2012年では1,034アプリ販売されている。それに比べ、紙の児童書は2010年の1年間では、4,675冊刊行されている。デジタル絵本はまだまだ規模が小さいといえる。今のデジタル絵本は、オリジナルの書き下ろし作品や、著作権が切れた作品がメインとなっている。

当社の絵本ブランド“tocco”*1はイタリア語で触れる、画家のタッチという意味がある。紙の絵本のめくる感覚、さまざまな大きさ、想像力がふくらむという良さを大切にしながら、デジタルの動かせる、音が出る、選べるという特性を活かし、デジタルならではのおもしろさや、紙の絵本の魅力の再発見につながるアプリづくりを行なっている。

*1 tocco

URL:https://www.facebook.com/toccoEhon

これまでつくってきたアプリには知育系(あいうえおのえほん、やさいのせなかなど)、赤ちゃん向けの絵本(まり、ちょんちょんちょんなど)、昔話がある*2。出版社が紙で出している本をアプリ化したものがほとんどである。これからは、図鑑、ストーリー絵本、よみもの、教育系のものを制作していきたいと考えている。

*2日本出版販売株式会社デジタルコンテンツ事業

URL:http://www.nippan.co.jp/business/digital.html

2.1.3. アプリ制作のステップ

ひとつのアプリを制作する期間は3ヶ月から4ヶ月程度である。まず、アプリに向いている作品の検討を行ない、アプリのタイトル選定を行なう。次に、端末の持っている機能をどう活かしながら表現するか、紙の絵本との差異をどのようにつくるかなど、アプリの仕様を決めていく。その後、開発会社の選定に入る。開発に入ると、実装して問題はないか、スケジュールどおりに進んでいるかを管理しながら、バグや使い心地についてテストをする。最後にAppleの審査基準を確認し、申請する。

2.1.4. 販売・PRの違い

販売におけるデジタル絵本と紙媒体の絵本の違いには、以下が考えられる。

- 価格を自由に決められる

- 露出量が少ない

価格については、紙の書籍においては一定であるが、アプリには価格変動がある。アプリの価格を下げると、セール情報を紹介しているブログやTwitterに取り上げられるのでPRにつながる。露出については、紙の絵本の場合は新刊を出したタイミングやフェアを行なうタイミングで平台に移して面陳されることで、絵本を知ってもらう機会をつくることができる。しかし、アプリの場合は、AppStoreのトップ画面で紹介される、もしくは、ランキングに入らないと発売されたことすら知られないことがあり、アプリ販売の課題となっている。

2.1.5.「まり」について

2002年、月刊雑誌「クーヨン」から生まれた絵本で、作者は谷川俊太郎氏、絵は広瀬弦氏である。赤ちゃんが初めて出会う絵本「あかちゃんから絵本」シリーズの1作目である。アプリ化に取りかかったのは2010年8月で、紙の絵本の世界観の上に新しい機能を楽しんでもらいたいとの思いから、「よむモード」と「あそぶモード」を設けたアプリを開発した。開発にあたり、クラムボンの原田郁子氏に音楽とナレーションをお願いした(図10)。

図10 デジタル絵本「まり」

「よむモード」は原田氏に読み聞かせの音声とBGMを担当してもらった。「あそぶモード」は、絵本の世界をひとつのマップとし、原作どおりの黄色いまり(ゴムと仮定)に加え、新しく3つのまり(岩、水、風船)を追加して、好きな素材のまりを動かしながら、冒険させることができる。まりは物理計算されており、動き方が素材によって変わるように設計されている*3。まりの効果音は原田氏がつけた。BGMは、赤ちゃんにとって馴染みのある音にしようというコンセプトから、お茶碗が触れる音をメインにして制作された。

*3物理シミュレーションは東京大学発のベンチャー企業である株式会社フィジオスが担当した。

URL:http://www.phyzios.com/jpn/products_i.html#mari

2.1.6. 担当者としての思い

そもそも紙の絵本が好きだ。なので「デジタルだけ残ればいいや」とか、「とにかく紙の代わりにデジタルを売ろう」という考えはなく、むしろ紙の絵本をもっと読んでもらいたいという思いがある。まず、デジタル絵本から「絵本」に出会い、児童書などの紙の本へ移行するという形でもいいのではないか。そのような気持ちがあったので、社内公募でデジタルコンテンツチームに希望を出した。

そもそも紙の絵本が好きだ。なので「デジタルだけ残ればいいや」とか、「とにかく紙の代わりにデジタルを売ろう」という考えはなく、むしろ紙の絵本をもっと読んでもらいたいという思いがある。まず、デジタル絵本から「絵本」に出会い、児童書などの紙の本へ移行するという形でもいいのではないか。そのような気持ちがあったので、社内公募でデジタルコンテンツチームに希望を出した。

つくる時には「紙の絵本のコンセプト」を受け継ぐことを意識している。例えば「おなかとせなか」*4のアプリは、3冊の絵本(「やさいのおなか」、「くだものなんだ」、「やさいのせなか」)を1つのアプリにしたものである。3冊には共通して、色々な野菜やくだものの断面図の新しい見方を提供することがコンセプトとしてあるのでないかと思い、形を楽しむという「遊び」を取り入れた。断面図にお絵描きをしたり、こすると模様が浮き出たりする仕様にした。

*4「おなかとせなか」

URL:http://itunes.apple.com/jp/app/onakatosenaka/id450999222?mt=8

「ちょんちょんちょん」*5は、ひかりのくに社発行の、「指さし」と「言葉の発達」に着目した絵本である。赤ちゃんが指をたくさん動かすと脳の刺激となり、言葉の発達に良いと言われている。このことから、この本のコンセプトは「人さし指から脳を育てる」にした。デジタルにするに当たって、より指を使いたくなるように、触ると音とイラストの変化がおき、もっとさわりたくようなデザインを心がけた。

「ちょんちょんちょん」*5は、ひかりのくに社発行の、「指さし」と「言葉の発達」に着目した絵本である。赤ちゃんが指をたくさん動かすと脳の刺激となり、言葉の発達に良いと言われている。このことから、この本のコンセプトは「人さし指から脳を育てる」にした。デジタルにするに当たって、より指を使いたくなるように、触ると音とイラストの変化がおき、もっとさわりたくようなデザインを心がけた。

*5「ちょんちょんちょん」

URL:http://itunes.apple.com/jp/app/sawatte-oshite-yubiasobukku/id483524859?mt=8

2.1.7. 課題

コンテンツには、それぞれ目標があると思う。読むことを目的としたコンテンツ、学ぶことを目的としたコンテンツ、遊ぶことを目的としたコンテンツ。それぞれがシームレスにつながること自体はとても素敵なことだと思う。遊ぶように学ぶことは理想的だが、どうしても「アプリ」の表現は、遊ぶ≒ゲームになってしまう傾向がある。アプリで遊んだ時に「いっぱい触って楽しかった」ではなく、「お話面白かったね」「自分一人で勉強出来たんだよ」という感想が得られるようにしていきたい。

コンテンツには、それぞれ目標があると思う。読むことを目的としたコンテンツ、学ぶことを目的としたコンテンツ、遊ぶことを目的としたコンテンツ。それぞれがシームレスにつながること自体はとても素敵なことだと思う。遊ぶように学ぶことは理想的だが、どうしても「アプリ」の表現は、遊ぶ≒ゲームになってしまう傾向がある。アプリで遊んだ時に「いっぱい触って楽しかった」ではなく、「お話面白かったね」「自分一人で勉強出来たんだよ」という感想が得られるようにしていきたい。

3. パネルディスカッション「子どもとデジタル絵本」

3.1. ミニトーク「子どもの発達と絵本の役割」

石川由美子(聖学院大学・人間福祉学部こども心理学科/准教授)

3.1.1. デジタル絵本は、紙の絵本と何が異なるのか

デジタル絵本と紙の絵本は、まず、形態(かたち)が異なっているといえる。かたちが異なると、利用する人の振る舞い(行為)が変わる。行為が変わると、その対象に対する認識も異なってくる。デジタル絵本はiPadを使うので、紙の本の使い方とは違ってくるということは、既に体験されている人も多いと考えられる。

デジタル絵本と紙の絵本は、まず、形態(かたち)が異なっているといえる。かたちが異なると、利用する人の振る舞い(行為)が変わる。行為が変わると、その対象に対する認識も異なってくる。デジタル絵本はiPadを使うので、紙の本の使い方とは違ってくるということは、既に体験されている人も多いと考えられる。

では、大人(親)と子どもが使うときは、どのように絵本を使うのだろうか。親の膝の上に子どもがちょこんと座り絵本をみるのだろうか、一緒に並んで読むのだろうか。母と子どもの間の絵本のはじまりは必ずこのような光景からはじまるのである。では認知発達心理学的に考えると、この光景を生み出している絵本とはどのようなものなのか。

3.1.2. 子どものことばの発達と絵本

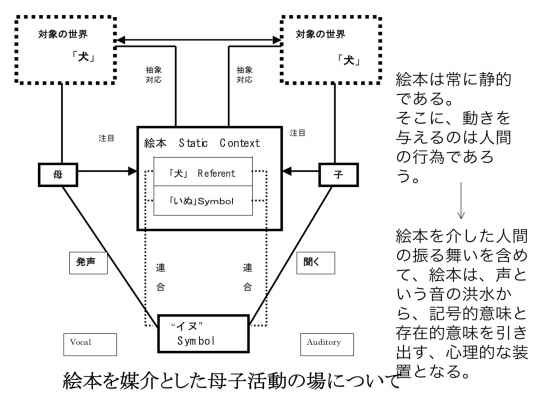

母と子の間の絵本は、ことばを生み出す言語獲得装置であるといったのは、ジェローム・ブルーナーである。認知発達心理学的に考えてみると以下のような図式になる。

図10 絵本を媒介とした母子活動の場について

(石川,未発表)

対象の世界とは、日々目でみる世界である。絵本は移り変わって行く対象の世界を視覚的シンボル(絵、文字など)として、静的に置くものとして捉えられる。そこに母親の声(聴覚的なシンボル)を吹き込むことで、絵本のなかで視覚的なシンボルと聴覚的なシンボルが強くマッチングしていく。このことが、絵本からことば、声からことばというものを切り出していくのに重要な心理学的な装置となっていく。したがって、子どもと母親にとっては、絵本が動かないものであるということも重要ではあるが、そこに行為がつけられていくことが絵本として最も重要な要素であるのではないだろうか。

対象の世界とは、日々目でみる世界である。絵本は移り変わって行く対象の世界を視覚的シンボル(絵、文字など)として、静的に置くものとして捉えられる。そこに母親の声(聴覚的なシンボル)を吹き込むことで、絵本のなかで視覚的なシンボルと聴覚的なシンボルが強くマッチングしていく。このことが、絵本からことば、声からことばというものを切り出していくのに重要な心理学的な装置となっていく。したがって、子どもと母親にとっては、絵本が動かないものであるということも重要ではあるが、そこに行為がつけられていくことが絵本として最も重要な要素であるのではないだろうか。

3.1.3. 優しい声

静的である絵本に、大人の優しい声が加わることがかなり重要だと考える。優しいとは「人を憂う」と書く。優しいというのは、悲しいとか、切ないとか、苦しいとか、人の生きてきた過程のいろいろな思いを含めて、声の質感になっているのだろうと考える。つまり、優しい声とは、他者への思いやりと情にあふれているということである。子どもにとっての絵本とは、そんな声が常に寄り添う活動となる。そして絵本を読み聞かせるのではなく、相互に読みあう活動の中で、愛着の基盤は成立する。声が、絵本に添えられるということの子どもの人生における意味とは何だろうか。それは、人は信じるに足りうる存在であるという確信を育むことである。

170年程前に、世界で初めて知的がい害児を教育したというフランス人医師エドワード・セガンの言葉に、「自分は愛されているのだと、その子どもに感じさせ、次には、熱心に人を愛させる、ということがわれわれの教育の初めであり終わりなのである」というものがある。少し前に、このセガンの言葉が添えられた次のような書簡を、私の指導教官からいただいた。「この言葉を読み返すと、人と人がどう向き合っていくのか、そのことそれ自体が、ひとりの人を育んでいくのだ、ということに気付かされます。知的障がいをもつ人達に愛情を持って接し続けることが、ともに新しい文化を作り出すことになるのだと、最近思っています。」というものだった。

これらの言葉の背景には、先述した乳幼児期からの初期の愛着の基盤が背景としてある。あたたかい声につつまれながら、声が言葉に変わって行くその過程が、後々人との関わり方にも影響してくると考えている。小さい頃に培った、信じうるに足るという実感が、大きくなってからの人と人との関わりにものすごく影響を及ぼす。その上でのことばを使っての知的発達、想像性という要素が成り立っていくと思う。

これらの言葉の背景には、先述した乳幼児期からの初期の愛着の基盤が背景としてある。あたたかい声につつまれながら、声が言葉に変わって行くその過程が、後々人との関わり方にも影響してくると考えている。小さい頃に培った、信じうるに足るという実感が、大きくなってからの人と人との関わりにものすごく影響を及ぼす。その上でのことばを使っての知的発達、想像性という要素が成り立っていくと思う。

もう一度、デジタル絵本は紙の絵本と何が異なるのだろうかと考える。端的にいうと、1つめは、紙の絵本はそのものが絵本という存在(モノ)である。2つめは、絵本というモノは、紙で制作され、ページが綴られている。必ず順番が張り付いているのが絵本であるということである。3つ目は、絵本は絵と文からできている。基本的に単純なこの構造があるので、デジタル絵本とは存在そのものが異なっている。そもそも感じ取る質感が異なっている。子どもの発達から見ると、めくる、指さすなどの絵本ならではの行為は、非常に重要である。

絵本とデジタル絵本は似て非なるモノなのか、共通するものがあるのか。これから多くの共通点を持ちうるのか。「これから」というのは、デジタル絵本はつくる方の認識によってどんどん変化が起きると思うからである。紙媒体の絵本とデジタル絵本の関係が、つくる側の価値観によって変わってくると思うからである。

今日の発表についてもう少し詳しく知りたい方はSERVE 聖学院情報発信システムから無料でダウンロードできる。

URL:http://serve.seigakuin-univ.ac.jp/

3.2. パネリスト高橋 淳氏より話題提供

高橋 淳(株式会社ベネッセコーポレーション 教育事業本部 デジタル戦略推進部 事業開発セクション)

「ベネッセのデジタル活用の取り組みについて」

ベネッセコーポレーション(以下ベネッセ)では、デジタルの活用を成長戦略として重要な位置づけとして捉えており、進研ゼミの強みにデジタルの良さを組み合わせていきたいと考えている。紙+デジタルでより多くの子どもたちに選ばれる教材というスタイルを目指している。デジタル戦略推進部では、ベネッセの学び×デジタル戦略推進、開発支援、R&D(Research and development)からの事業開発を担当している。事業開発セクションでは、学びのR&Dからの事業開発ということで、以下の3つを展開している。

- 学習環境としての学びのプラットフォーム戦略、開発

- Computational Thinkingというアプローチを用いた創造的な学びの成長のプログラム

(サービスの考案、MITメディアラボとのコラボレーション活動も行なっている) - 学び事業、スタートアップモデル応用

3.2.1. アナログ絵本の研究とデジタル教材開発

ベネッセの主力の付録である白黒液晶電子教材は1994年から始まり、非常に多くの子どもに提供し続けてきた。しかし、これから先も現在のままのテクノロジーで進めていくべきなのだろうか検討を行なった。電子教材の圧倒的な進化にむけて、アナログなものの価値を研究しようと、ブルーノ・ムナーリ、谷川俊太郎などによる絵本の研究を行なった。この研究をもとに、ポケットチャレンジというスマートフォン型のタッチパネル電子教材を開発した。

ベネッセの主力の付録である白黒液晶電子教材は1994年から始まり、非常に多くの子どもに提供し続けてきた。しかし、これから先も現在のままのテクノロジーで進めていくべきなのだろうか検討を行なった。電子教材の圧倒的な進化にむけて、アナログなものの価値を研究しようと、ブルーノ・ムナーリ、谷川俊太郎などによる絵本の研究を行なった。この研究をもとに、ポケットチャレンジというスマートフォン型のタッチパネル電子教材を開発した。

3.2.2. 現在の市場感度

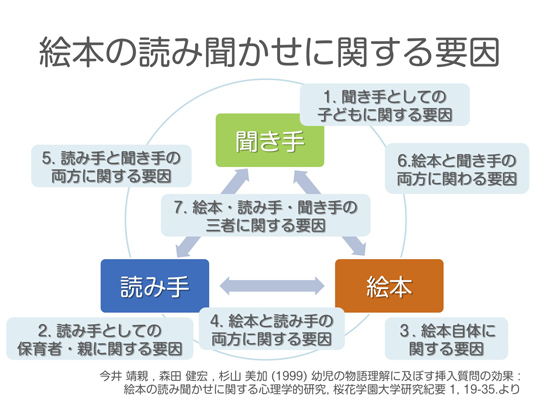

2012年、株式会社アスキーメディアワークス、アスキー総合研究所が、保護者を対象に電子雑誌、電子書籍を子どもに読ませたいかの調査を行った。結果は図の通りである。

「思わない」と回答した保護者が過半数だった。その理由としては、「視力が低下すると思うから」、「電子書籍を利用する必然性を感じない」、「本を読む習慣が身につかないと思うから」という理由が上位を占めた。他にも、このジャンルの書籍を紙で読ませたいか、電子で読ませたいかの調査も行なわれ、辞典は「電子で読ませたい」が3割程度と最も高く、絵本となると2%程度となり、デジタル絵本は読ませたくないという結果となった。しかし、これから読ませたいと思うデジタル絵本をつくれれば、大きなチャンスに変わると考える。

「思わない」と回答した保護者が過半数だった。その理由としては、「視力が低下すると思うから」、「電子書籍を利用する必然性を感じない」、「本を読む習慣が身につかないと思うから」という理由が上位を占めた。他にも、このジャンルの書籍を紙で読ませたいか、電子で読ませたいかの調査も行なわれ、辞典は「電子で読ませたい」が3割程度と最も高く、絵本となると2%程度となり、デジタル絵本は読ませたくないという結果となった。しかし、これから読ませたいと思うデジタル絵本をつくれれば、大きなチャンスに変わると考える。

パネリスト

- 石川由美子

- 佐藤朝美

- 朝倉民枝

- 正道寺裕子

- 高橋 淳(株式会社ベネッセコーポレーション 教育事業本部デジタル戦略推進部 事業開発セクション)

司会

- 高橋 薫(東京大学・大学院情報学環/特任助教)

- 藤本 徹(東京大学・大学院情報学環/特任助教)

※みなさまからの意見を司会がまとめ、パネリストに質問を投げかけるという形で進められました。

Q.「ピッケのつくるえほん」では、なぜゼロから登場人物をつくるのではなく、擬人化したキャラクターを登場させているのか。

朝倉:ペイントソフトはたくさんあると思う。しかし、お話作りに特化したソフトが、2008年当時には見当たらないように感じたので、お話作りからすぐに始められるものを制作した。子どもはご飯を食べているときのスプーンやお皿、歯磨きしている時の歯ブラシなど、どんなものからも発想を得て世界を見立てて、いろいろなおしゃべりをする。「ピッケのおうち」の紙人形を使ってするお話がすごく良く、それをカタチに取り出して残したいという思いが「ピッケのつくるえほん」のスタートなので、その思いを大事にした。

朝倉:ペイントソフトはたくさんあると思う。しかし、お話作りに特化したソフトが、2008年当時には見当たらないように感じたので、お話作りからすぐに始められるものを制作した。子どもはご飯を食べているときのスプーンやお皿、歯磨きしている時の歯ブラシなど、どんなものからも発想を得て世界を見立てて、いろいろなおしゃべりをする。「ピッケのおうち」の紙人形を使ってするお話がすごく良く、それをカタチに取り出して残したいという思いが「ピッケのつくるえほん」のスタートなので、その思いを大事にした。

Q. 絵本をデジタル化する時に、その作家の世界観を落とし込むのかが難しいと思うが、作家にデジタル化の話をする際は、どのように提案していくのか。

正道寺:ケースバイケースだが、「おなかとせなか」の場合は、作家のデジタル化された作品のイメージがはっきりしていたので、作家の希望に対して、こういう機能があると提案した。「まり」の場合は、何かおもしろいことをしたいというご要望だけ頂いたので、こちらから機能をいくつか提示し、実現可能な案を検討していった。

Q. 実際に制作しているデジタル絵本開発者の視点から、「これはやってみた方がいい」、「これはダメだ」というものはあるのか。絵本をデジタル化すれば、なんでもデジタル絵本になるわけではないと思う。デジタル絵本をつくる際に取り入れた方が良いと思っていることはなにか。

正道寺:絶対にだめなことは特に思い浮かばないが、子どもがやってみて反応がないものやつまらないと思うものはつくりたくないと思う。

朝倉:完成度が高く、世界観が良くできている物語絵本ほど、安易なデジタル化を躊躇する。既存の絵本を見ても、余白が多いほど、子どもの想像に任せられる部分が増えると思うので、作り手が何もかも表現してしまうと、子どもが自由に想像出来る部分を浸食してしまう。すぐには回答が思いつかないほど、自身にとって難しい問題だ。今出ているデジタル絵本の中には、既存の絵本を単にそのままデジタル化したのではないかと思えるものもある。例えば、BGMやフルのアニメーションをつけてしまうと、石川先生のお話にもあったが、静的で動かないものである絵を見ながら、自身の日常生活の体験と母親の声で語られる物語が結びついて子どもの中に生まれる絵本体験の芽をつぶしてしまうような気がする。既存の絵本を安易にデジタルに置き換えていくことには慎重でありたい。私自分は、デジタルならではの表現を試行錯誤しながら取り組んでいこうと考えている。

高橋:母親のストーリーテリング力をあげる絵本も出来るかもしれない。紙の絵本の良いところは、母親が登場するキャラクターを使ったオリジナルの話をつくるところが考えられる。母親がつくった物語は、子どもの生活に即したようなお話になり、子どもにとってとても印象的だと思う。そこで、話し手の母親にも目を向けて、母親がお話を膨らませやすいデジタル絵本もありうるのではないか。全編アニメーションのようなかたちになってしまうと、絵本とアニメーションとの違いがわからなかなくなり、母親と子どもの会話で膨らむようなところが遮断されてしまうと思うので、絵本とは何かというところから検討を重ねていく必要があると思う。

高橋:母親のストーリーテリング力をあげる絵本も出来るかもしれない。紙の絵本の良いところは、母親が登場するキャラクターを使ったオリジナルの話をつくるところが考えられる。母親がつくった物語は、子どもの生活に即したようなお話になり、子どもにとってとても印象的だと思う。そこで、話し手の母親にも目を向けて、母親がお話を膨らませやすいデジタル絵本もありうるのではないか。全編アニメーションのようなかたちになってしまうと、絵本とアニメーションとの違いがわからなかなくなり、母親と子どもの会話で膨らむようなところが遮断されてしまうと思うので、絵本とは何かというところから検討を重ねていく必要があると思う。

石川:開発したことはないが、「まり」をみて直感的に思ったことは、言葉自体がオノマトペで出てくる。それは心理学的にいえば、言葉というよりは、言葉の前の言葉の感覚を誘発してくるので、動きの映像と合わさって感覚として入ってくるものになる。重度の障がいを持ち、言葉も体もなかなか動かないような方たちの感覚を刺激しながらの概念理解やコミュニケーション理解に使っていけるのではないか。言葉が身体の感覚と必ず結びついて発達してくる。まさに谷川俊太郎氏の世界の言葉、短いフレーズが体の感覚を呼び起こしてくれる。その上、あの「まり」の映像はすごく合っていて、そういう意味では、紙の絵本とは違うけれども、デジタル絵本は人の関わりとリンクしてくるものがあるのではないかと感じた。

佐藤:母親の代わりに子守りをさせてしまうようなアプリには不安を感じる。絵本と接する時期の子どもは、自分で文字、本を主体的に読んで行く前の段階なので、親子関係のより良い時間を過ごすためのアプリであって欲しい。デジタル絵本になっても、そこの関係を壊すものではあって欲しくないと思う。1990年代に、マルチメディア絵本というものが多く登場し、その多くは、画面のいたるところにクリックするとストーリーとは関係ない映像が出てくるような仕掛けが仕込まれていた。インタラクティブな要素に教育効果があるのではないかと考えたのかもしれない。しかし、このような絵本を用いた研究で、例えば60個の仕掛に対し、子どもは120回、200回と何回もクリックしてしまうが、ストーリーの理解は促進しないという結果も出ている。デジタルなもの自体が良いか悪いか判断出来るのではなく、作り手が目的に応じた機能を備えていくことと、実際に目的が達成できたかを評価していくことが大切だと思う。

佐藤:母親の代わりに子守りをさせてしまうようなアプリには不安を感じる。絵本と接する時期の子どもは、自分で文字、本を主体的に読んで行く前の段階なので、親子関係のより良い時間を過ごすためのアプリであって欲しい。デジタル絵本になっても、そこの関係を壊すものではあって欲しくないと思う。1990年代に、マルチメディア絵本というものが多く登場し、その多くは、画面のいたるところにクリックするとストーリーとは関係ない映像が出てくるような仕掛けが仕込まれていた。インタラクティブな要素に教育効果があるのではないかと考えたのかもしれない。しかし、このような絵本を用いた研究で、例えば60個の仕掛に対し、子どもは120回、200回と何回もクリックしてしまうが、ストーリーの理解は促進しないという結果も出ている。デジタルなもの自体が良いか悪いか判断出来るのではなく、作り手が目的に応じた機能を備えていくことと、実際に目的が達成できたかを評価していくことが大切だと思う。

Q. 触ることで子どもの脳の発達が促されると言われていたが、やはり目が悪くなったり、電磁波の影響などがあるのではないか。そう言った身体的な影響を考えると子どもに与えて良いのだろうか。

石川:アニメーションに近い動きに関しては、子どもは大脳皮質の前頭葉系を働かさなくて済むので、ただ見ているという状況になる。絵本の場合は、自分で動かないものを自分が想像して動かしていくしかない部分が多い。そうすると、自分で物語を動かしていく脳の部分の発達という意味では、アニメーション的に動くデジタル絵本よりは、絵本の方が強力かなと思う。ただ朝倉さんのピッケの絵本は、物語自体をつくっていく活動なので、それは絵本のつくり方によると思う。ただ動いているだけの絵本を見せられていると、ビデオを見ているとのほとんど一緒になるので、自分の脳の機能を動かさなくなることに近いと思う。コンピュータを使っていれば、皆さんそうだと思うが、目には刺激が強いので、視線が動かないので痛くなる。使用時間は気をつけなくてはならない。電磁波の影響については解らないが、もしかしたら今後の研究で明らかにされるかもしれない。

石川:アニメーションに近い動きに関しては、子どもは大脳皮質の前頭葉系を働かさなくて済むので、ただ見ているという状況になる。絵本の場合は、自分で動かないものを自分が想像して動かしていくしかない部分が多い。そうすると、自分で物語を動かしていく脳の部分の発達という意味では、アニメーション的に動くデジタル絵本よりは、絵本の方が強力かなと思う。ただ朝倉さんのピッケの絵本は、物語自体をつくっていく活動なので、それは絵本のつくり方によると思う。ただ動いているだけの絵本を見せられていると、ビデオを見ているとのほとんど一緒になるので、自分の脳の機能を動かさなくなることに近いと思う。コンピュータを使っていれば、皆さんそうだと思うが、目には刺激が強いので、視線が動かないので痛くなる。使用時間は気をつけなくてはならない。電磁波の影響については解らないが、もしかしたら今後の研究で明らかにされるかもしれない。

Q. 子どもが夢中になってディバイスのそばから離れないということに対する心配の声がある。この不安に対するデジタルならではの対処法のアイディアなどはあるか。

朝倉:のめり込みというのは子どもに使わせていて確かに感じる。「ピッケのおうち」は、明らかなゴールがないので、ややもすると子どもが長く使ってしまう恐れがある。それを事前に防ぐために、タイマーを設けた。タイマーのデフォルトは20分とした。子どもに自分でセットボタンを押させると、自分が決めたことなので割と守る。また人間の世界の1時間がピッケの世界の4分で、ピッケは8時に起きて20時に寝るように設定してあるので、万が一起きてすぐ見始めても、そんなに長くならない。30分くらいで、「ピッケが寝たから寝ましょう」などと促せる。子ども、とくに4、5才くらいの幼児に使ってもらいたいという思いでつくったアプリなので、20〜30分でコンピュータの前を離れてもらえるよう気を付けた。またコンピュータの電源を切っても遊べるようにと、紙工作を用意した。のめり込みというのは子どもに使わせていて確かに感じる。「ピッケのおうち」は、明らかなゴールがないので、ややもすると子どもが長く使ってしまう恐れがある。それを事前に防ぐために、タイマーを設けた。タイマーのデフォルトは20分とした。子どもに自分でセットボタンを押させると、自分が決めたことなので割と守る。また人間の世界の1時間がピッケの世界の4分で、ピッケは8時に起きて20時に寝るように設定してあるので、万が一起きてすぐ見始めても、そんなに長くならない。30分くらいで、「ピッケが寝たから寝ましょう」などと促せる。子ども、とくに4、5才くらいの幼児に使ってもらいたいという思いでつくったアプリなので、20〜30分でコンピュータの前を離れてもらえるよう気を付けた。またコンピュータの電源を切っても遊べるようにと、紙工作を用意した。

朝倉:のめり込みというのは子どもに使わせていて確かに感じる。「ピッケのおうち」は、明らかなゴールがないので、ややもすると子どもが長く使ってしまう恐れがある。それを事前に防ぐために、タイマーを設けた。タイマーのデフォルトは20分とした。子どもに自分でセットボタンを押させると、自分が決めたことなので割と守る。また人間の世界の1時間がピッケの世界の4分で、ピッケは8時に起きて20時に寝るように設定してあるので、万が一起きてすぐ見始めても、そんなに長くならない。30分くらいで、「ピッケが寝たから寝ましょう」などと促せる。子ども、とくに4、5才くらいの幼児に使ってもらいたいという思いでつくったアプリなので、20〜30分でコンピュータの前を離れてもらえるよう気を付けた。またコンピュータの電源を切っても遊べるようにと、紙工作を用意した。のめり込みというのは子どもに使わせていて確かに感じる。「ピッケのおうち」は、明らかなゴールがないので、ややもすると子どもが長く使ってしまう恐れがある。それを事前に防ぐために、タイマーを設けた。タイマーのデフォルトは20分とした。子どもに自分でセットボタンを押させると、自分が決めたことなので割と守る。また人間の世界の1時間がピッケの世界の4分で、ピッケは8時に起きて20時に寝るように設定してあるので、万が一起きてすぐ見始めても、そんなに長くならない。30分くらいで、「ピッケが寝たから寝ましょう」などと促せる。子ども、とくに4、5才くらいの幼児に使ってもらいたいという思いでつくったアプリなので、20〜30分でコンピュータの前を離れてもらえるよう気を付けた。またコンピュータの電源を切っても遊べるようにと、紙工作を用意した。

高橋:デジタル素材の開発として一般的によく行なわれるのは、「何分経ったから休もうね」というアラートを出したり、夜の時間は起動しないようにすることがある。やはり親と子どもが一緒に使うというのが前提だが、デジタルの良い点として子どもが一人で使っていた時のことが履歴として残ることがある。それをきっかけに親と子どもで会話ができる。安心安全に使うということとは少し違うが、使ってない時間も活かせるのはないか。

Q. デジタル絵本としての完成度が高まると、親と子の媒体の役割としてではなく、子どもとデジタルとの二者間で完結してしまうのではないだろうか。子どもとディバイスで完結しないように、親はどのように関わっていけば良いのか。

正道寺:どのようなデジタル絵本でも、基本的には母親と一緒に何かできるようにつくっている。「まり」のイベントを行なった時、わざと音を消して、谷川氏に即興でまりの音を読んでもらった。親もそのようにすれば良いのではと思う。 また、デジタル絵本であれば子どもとデバイスで完結する時間があっても良いのかもしれない。疲れて帰って来たお母さんが、ご飯の支度をしている間は1人でデジタルえほんで遊んでもらい、食後には一緒に遊ぶという使い方も個人的には良いとおもっている。

正道寺:どのようなデジタル絵本でも、基本的には母親と一緒に何かできるようにつくっている。「まり」のイベントを行なった時、わざと音を消して、谷川氏に即興でまりの音を読んでもらった。親もそのようにすれば良いのではと思う。 また、デジタル絵本であれば子どもとデバイスで完結する時間があっても良いのかもしれない。疲れて帰って来たお母さんが、ご飯の支度をしている間は1人でデジタルえほんで遊んでもらい、食後には一緒に遊ぶという使い方も個人的には良いとおもっている。

朝倉:たぶん母親からの質問だと思う。子どもの指導者となろうと思うより一緒に楽しめばいいのではないかと思う。例えばピッケでは、母親には子どもの創作活動に口出しして欲しくはないけれど、おはなしづくりの場に一緒にいると子どもの作品の一番最初の聞き手になれる。子どもは親が思っている以上のお話をつくる。お絵描きしている時は、クレヨンがしっかり持てなかったり、思っているかたちをまだうまく表現できないから拙いお話に感じるだけで、既存のキャラクターやアイテムを使えば、自分の子どもはこんなにすばらしいお話をつくれるのかと感じられる。この素敵な瞬間に居合わせることが楽しい。指導者となって新しいメディアを使う気持ちではなく、子どもと一緒に楽しもうとする気持ちで、見守るように接すればいいのではないかと思う。

高橋:その意見には賛成だ。しかし、サービスの開発業者の立場としては、お母さんが忙しく、子どもが一人で夢中になってくれる時間があると助かるなという声はあると思う。デジタルは、子どもの一人の時間の履歴が見えるので、あとで母親がその子どもの記憶に触れ、共有することができる。そこがデジタルの良さであり、このような関わり方があっても良いと思う。

石川:正直自分の立場から意見を述べるのは難しいが、かたちが違っていて、もともとパソコンのようなものに対して自分の姿勢をつくっていくということは、一人でやるものだと思う。そう考えると大きくなってからの学習と結びつく思う効果というのは、デジタル系の方が強いのではないか。一方で、もともと物体として存在しているので、紙媒体というのはデジタルよりより入り込みやすいかたちとなっている。絵本と記憶ということを考えると、母親、父親は自分が幼い頃読んだ絵本を自分の子どもに「絶対みせたいな」、「これで会話をしたいんだ」という思いで読み聞かせるので、そこで親子が語りあうことは、お互いあたたかい記憶のやり取りをしていることである。そういう面では、自分で創作した物語を親子で語るのと、記憶の中に残っている物語を子どもとともに語るのと、日常生活の中でお互いに共有しているものを通して「これ、わんちゃんだよね」と語ることというのは、質的に違うし、お互いが共有するものも違ってくるのではないだろうか。

石川:正直自分の立場から意見を述べるのは難しいが、かたちが違っていて、もともとパソコンのようなものに対して自分の姿勢をつくっていくということは、一人でやるものだと思う。そう考えると大きくなってからの学習と結びつく思う効果というのは、デジタル系の方が強いのではないか。一方で、もともと物体として存在しているので、紙媒体というのはデジタルよりより入り込みやすいかたちとなっている。絵本と記憶ということを考えると、母親、父親は自分が幼い頃読んだ絵本を自分の子どもに「絶対みせたいな」、「これで会話をしたいんだ」という思いで読み聞かせるので、そこで親子が語りあうことは、お互いあたたかい記憶のやり取りをしていることである。そういう面では、自分で創作した物語を親子で語るのと、記憶の中に残っている物語を子どもとともに語るのと、日常生活の中でお互いに共有しているものを通して「これ、わんちゃんだよね」と語ることというのは、質的に違うし、お互いが共有するものも違ってくるのではないだろうか。

佐藤:石川先生の意見はもっともだと思った。「まり」の絵本を紙媒体で読んだ場合とiPadで読んだ場合とを比較したモニター観察に同席させてもらったことがあった。紙媒体の絵本を読んでいる時には、必ず親が絵本を読むところから、読み聞かせがはじまっていた。すごく面白かったのは、男の子が寝転がりながら聞いていて、まりの「ごろごろ」という言葉にあわせて、体を動かしながら聞いていたことだ。こういった活動はiPadの方には見られなかった。iPadは、クリックすることが前提であると子どもが理解しているので、子どもがiPadの前に座り主体で操作してしまう。したがって、親は介添人のような関わり方になっていた。しかし、iPadアプリで世界観を楽しむことを通じてより深く読むような姿も観察できた。例えば「まり」の遊ぶモードで何度も世界を堪能し、そこから再び紙媒体の絵本に戻ると、今までの発話と異なり、さまざまな言葉がけを子どもから母親にするという変化が見られた。両者の切り分けを上手くデザイン出来ればいいのではないかと思った。親がうまく子どもに関わっていけるようにするためには、2つアプローチがあると考える。1つは親自身に子どもとの楽しい時間をつくろうという意識を持ってもらうこと、もう1つは開発する側が、子ども一人に黙々と使わせるのではなく、親子の会話を活性化させるようアプリをどうデザインするのか、コミュニケーションデザインの視点を持ちながら開発してくれることを願う。

Q. 司会からフロアへの質問:「エデュケーションツールとしてiPadなどの使用は日本ではこなれていない印象が拭えない。幼少の頃のデジタルツールへのアプローチの仕方に興味がある」という意見があったが、その質問の意図は何か。

フロアからの回答:幼児向けのソフト開発はかなり前から進んでいるが、導入の仕方が企業のウェブ媒体からはじまった印象がある。エデュケーションツールとしては出遅れたように感じる。若い生徒、小さな子どもたちにとってはゲームをする媒体として使うだけで、日々の生活に自然に取り込んでいないし、親や学校もなるべく遠ざけさせたいという思いがあるのではという考えから質問をした。

Q. フロアからの質問:グループディスカッションではイタリアではソフトを使いこなしているようだが、日本ではそう思えないという話をした。朝倉さんの開発されたものは親子間で上手くツールとして機能していたと思うが、朝倉さんご自身が他に上手く機能していると感じたアプリなどがあれば教えてほしい。

朝倉:企画時も、絵本やおもちゃなど子どもの実社会での遊び体験からアプローチするため、私自身はあまりデジタルアプリケーションのリサーチを行なっていない。まだベタ惚れするようなアプリには出会っていないが、ベネッセの「空想どうぶつえん」*6はおもしろいと思った。「ピッケのつくるえほん」をつくった時、子どもの作品を安全なかたちでネットに公開し読んでもらうにはどうしたら良いかを考えた。当初Facebookアプリであった頃には展覧会ページを設けていたが大ごとになる。今は、知っている人にメールで送る、あるいはSNSで公開するというかたちをとっている。「空想どうぶつえん」では、子どもがつくった動物を匿名としたままネットに気軽にアップすることができる。

*6「空想どうぶつえん」

URL:http://itunes.apple.com/jp/app/kong-xiangdoubutsuen/id428153053?mt=8

正道寺:障がい児教育の先生とお話をした時に出たのが、「モジルート」*7と「ナゾルート」*8という、車を動かして文字をなぞるというアプリである。このアプリでは車がルートを外れるとコースアウトになって進めない。障がいを持った子どもだと、何か楽しみがないとなかなか取り組んでくれないということがあるそうで、このソフトは実際に教育の場で使われていることがわかった。もう一つ、デジタル教科書教材協議会などのお話を聞いて行く中で、「日本では絶対に安全で大丈夫と思わないとなかなか導入されない」という話があった。他の国ではとりあえずやってみて、反応を見てみようという姿勢がある。目に本当に悪くないのかどうかが実証されないので導入が進まないし、そうなると研究も進まないのかもしれないという印象を持っている。

正道寺:障がい児教育の先生とお話をした時に出たのが、「モジルート」*7と「ナゾルート」*8という、車を動かして文字をなぞるというアプリである。このアプリでは車がルートを外れるとコースアウトになって進めない。障がいを持った子どもだと、何か楽しみがないとなかなか取り組んでくれないということがあるそうで、このソフトは実際に教育の場で使われていることがわかった。もう一つ、デジタル教科書教材協議会などのお話を聞いて行く中で、「日本では絶対に安全で大丈夫と思わないとなかなか導入されない」という話があった。他の国ではとりあえずやってみて、反応を見てみようという姿勢がある。目に本当に悪くないのかどうかが実証されないので導入が進まないし、そうなると研究も進まないのかもしれないという印象を持っている。

*7「モジルート」

URL:http://itunes.apple.com/jp/app/mojiruto/id390159257?mt=8

*8「ナゾルート」

URL:http://itunes.apple.com/jp/app/nazoruto/id398905181?mt=8

Q. 最後に、「デジタル絵本とは何か?」ご自身の考えをお聞かせいただきたい。

正道寺:絵本には必ず伝えたいメッセージがあると思う。そのエッセンスをデジタルならではの表現でつくり、編集していくことがデジタル絵本だと思い、つくっている。

朝倉:デジタルならではの良さが入ったものでないとつくる意味がないと思い、試行錯誤を続けている。言葉の定義も含めて手探り中。

高橋:既存の絵本はすごく良いものだと思う。既存の絵本の完成度は高いが、それにデジタルをプラスして、作家が自らデジタル絵本化を望むぐらいのものを考えていくと、絵本が活きていくと思う。それを活かし、日本から発信していけば、海外に打って出て行ける。

佐藤:自身の研究として考えていることは、親子の対話や関係を豊かにするデジタルメディアのあり方である。インタラクションを促進したり、アーカイブとして情報を残すことで振り返ったりする等の、デジタルメディアの可能性をもっと模索していきたい。一方で、世代を超えて受け継がれていく素敵な絵本には、作家が自分の思いを込めてつくったものも多い。デジタルネイティブな子どもたちがこれから大きくなった時に、紙か?デジタルか?という意識を持たずに自らの世界を表現することで、すごく素敵な作品、かつ、子どもたちにとって良い作品を生み出していってくれるといいなと思う。

佐藤:自身の研究として考えていることは、親子の対話や関係を豊かにするデジタルメディアのあり方である。インタラクションを促進したり、アーカイブとして情報を残すことで振り返ったりする等の、デジタルメディアの可能性をもっと模索していきたい。一方で、世代を超えて受け継がれていく素敵な絵本には、作家が自分の思いを込めてつくったものも多い。デジタルネイティブな子どもたちがこれから大きくなった時に、紙か?デジタルか?という意識を持たずに自らの世界を表現することで、すごく素敵な作品、かつ、子どもたちにとって良い作品を生み出していってくれるといいなと思う。

石川:私にとっての絵本は、小さい頃の私が読んだ記憶がある絵本を見つけた時に、「これだよ、これが私にとっての絵本だよ」と思えるものである。それと誰かとつながったというが究極のもので、デジタルでそれがどこまで可能なのか。パソコンの中の映像で「これだよ、これ」と思えるものにどれだけ近づくことができるのかが課題であると考える。

(この公開研究会レポートは当日の記録をもとにベネッセ先端教育技術学講座で作成したものです。)

子どもとデジタル絵本

BEAT(東京大学情報学環ベネッセ先端教育技術学講座)では、2012年度・第1回 BEAT Seminar「子どもとデジタル絵本」を6月2日(土)に開催いたします。

近年、書籍のデジタル化が進み、子どもの絵本の世界にもデジタル化の波が押し寄せてきています。

デジタル絵本は、紙の絵本とは何が異なるのでしょうか。

今回のBEATセミナーでは、幼児とメディアの研究をされている佐藤朝美氏(東京大学・大学院情報学環/特任助教)、「ピッケのつくるえほん」のクリエーターの朝倉民枝氏(株式会社グッド・グリーフ/代表取締役)、物理シミュレーションを用いたデジタル絵本「まり」の制作に携わった正道寺裕子氏(日本出版販売株式会社・経営戦略室デジタルコンテンツチーム)をお迎えし、デジタル絵本が子どもにどのような学びをもたらすのか、デジタル絵本の可能性について議論を深めたいと思います。

みなさまのご参加をお待ちしております。

14:00~17:00

情報学環・福武ホール(赤門横) 福武ラーニングシアター(B2F)

1.講演1「子どもにとっての絵本の役割とデジタル絵本の可能性」

佐藤朝美(東京大学・大学院情報学環/特任助教)

朝倉民枝(株式会社グッド・グリーフ/代表取締役・クリエーター)

14:45-15:25

2.講演2「デジタル絵本の開発」

正道寺裕子(日本出版販売株式会社・経営戦略室デジタルコンテンツチーム)

15:30-15:50

3.参加者によるグループディスカッション

15:50-17:00

4.パネルディスカッション「子どもとデジタル絵本」

ミニトーク「子どもの発達と絵本の役割」

石川由美子(聖学院大学・人間福祉学部こども心理学科/准教授)

司会:

高橋 薫(東京大学・大学院情報学環/特任助教)

藤本 徹(東京大学・大学院情報学環/特任助教)

パネリスト:

石川由美子

佐藤朝美

朝倉民枝

正道寺裕子

高橋 淳(株式会社ベネッセコーポレーション 教育事業本部デジタル戦略推進部 事業開発セクション)